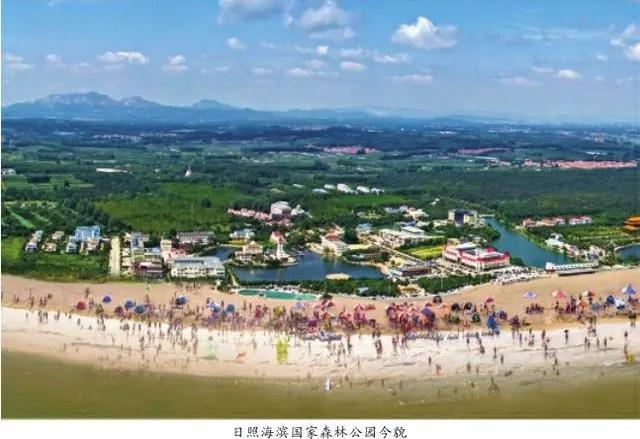

从日照新市区启程,顺沿海公路北行20公里,可见一处大型林场坐落在海岸线上,这就是国家4A级景区———日照海滨国家森林公园。 从日照新市区启程,顺沿海公路北行20公里,可见一处大型林场坐落在海岸线上,这就是国家4A级景区———日照海滨国家森林公园。

很难想象,如今这片临海相望、蓝天掩映下的万亩密林,60多年前还是一望无际的盐碱沙滩。怀着对美好生活的向往,日照人民一路攻坚克难,勇毅前行,让这里蜕变成由黑松、水杉、香花槐组成的绿色林海,把全国林业战线的一面旗帜牢牢树立在黄海之滨。

固住了海沙,挡住了海雾。深耕六十载,一代又一代林场人靠着愚公移山的锲而不舍和蚂蚁啃骨头的顽强意志,于荒地上播种希望,为后人拓出一片绿洲,凭着自力更生、战天斗地、艰苦奋斗的伟大精神,逾万亩海滩沙洼地成了生机勃勃的绿色森林,谱写出艰苦创业的壮美诗篇。

初秋时节,来到日照海滨国家森林公园,一处青石砖房坐落在处处葱翠中。这里便是日照海滨国家森林公园艰苦创业展馆,也正是在这里,记录着那片昔日人迹罕至的沙漠荒地,是如何蜕变成如今游人如织的沙漠绿洲。

成立之初的新中国以崭新姿态巍然屹立于世界东方,带领四万万中华儿女建设美丽家园,是历史交给中国共产党的重要课题。展馆内,一份已经泛黄的《人民日报》头版头条印着醒目标题:趁大好春光植树造林。那时,党中央毛泽东主席向全国人民发出了“依靠人民”“人定胜天”的伟大号召,全国上下掀起一片人力改变自然的伟大斗争。

在“自力更生、发愤图强”时代精神的感召下,第一代林场人怀揣“改变自然、为民造福”这一简单而又朴实的梦想义无反顾地踏上挑战“大沙洼”的征程。他们与天斗改善气候、与地斗改善地貌,循着为人民谋求幸福的远大理想,拉开了拼死拼活建林场的艰苦创业大幕,干出了一番大事业,创造了人间奇迹。

展馆的墙面上挂着一张黑白照片,照片记录着第一代林场人手拿锄头,面朝沙土背朝天的情景。虽已时过境迁,但仍能透过照片感受到当时林场人的那份彷徨:如此大面积的沙滩,到底种什么才能活?

1955年起,日照县委为了防风固沙、保护村庄和农田,开始大规模开展营造防风林。那时的新中国刚刚建立不久,全国上下什么都缺,“大沙洼”自然也一样,缺政策、缺技术、缺人才、缺资金,但即便困难重重,大沙洼人还是坚信“相信自己、依靠自己,拼死拼活也要治荒滩,流血流泪也要建林场”。

“从潘家村到韩家营子,再到刘家湾、董家滩,从南向北这一带进行沙滩治理,当时别说是种树,这片地连棵草都不长啊!”再提起当年艰苦奋斗的故事,时任日照县委书记的牟步善依旧历历在目。经过几年的努力,全县从南到北,近100公里沿海都栽上了黑松、杨树等,唯独北端的大沙洼还荒着。当时,大沙洼周围村庄干部群众也曾响应县委号召,在这里植树造林,但是前面栽了树,后面就死了。

习近平总书记曾指出:“奋斗的道路不会一帆风顺,往往荆棘丛生、充满坎坷。强者,总是从挫折中不断奋起、永不气馁。”

历经数年奋斗无果,但总有“天道酬勤”那一刻,也许是上天眷顾,大沙洼终于迎来了历史性的时刻———1960年2月18日,国营日照县大沙洼林场挂牌成立。

20世纪60年代,日照流传着这样一句民谣:“大沙洼有‘三宝’,飞沙、海雾和小咬。”根据字面意思不难理解,民谣要表达的就是大沙洼的荒滩是不毛之地:冬春季节沙随风动、风吹沙压、庄稼难收;春季庄稼苗发出嫩芽,一遇到海雾就萎蔫了,庄稼难活;小咬是由于这里地势低洼积水,滋生了一种咬人的小虫。

这所谓的“三宝”实为“三害”,当地人民群众深受其害。场馆内的视频记录着当时的情景,大片沙地荒滩上零星几棵绿树,大风一刮,沙尘飞扬,隔着屏幕都能感受到当时百姓的无奈与不易。在日照县委领导的指挥下,林场人先后探索出筑台排涝、种草固沙、植树防风的创新做法。

什么是“台田造林”?其实,现在走进森林公园就可以看到,就是一排排的树都种植在土台上。当时,林场人需要挖出1.5米深的排水沟,把挖出来的沙子加高成高30多厘米、宽30米、长200多米的台田,台子抬高了,降低了水位,适合树木成活。也正是因为这一方法,使这里的黑松成活率达到95%以上!

“当时周围百姓的麦子地都被沙子覆盖了,虽然大伙儿都盼着能在这片荒滩上种出绿树,但愿意相信能改变现状的人并不多。”大沙洼林场首批职工厉见宽再回忆起当时的情景依旧历历在目,“以厂为家”是第一代林场人最深刻的记忆,三个月、五个月不回家是常事,大伙儿一起打地铺、一起熬上一锅地瓜、白菜、虾皮的乱炖,“又甜又咸太难吃了,但当时却觉得有滋有味儿!”

为了带动起大家的积极性,时任日照县委第一书记的李鲁生主动带头到林场劳动。从1960年4月开始,县直各单位合理安排工作和劳动时间,尽管路程远、吃得差、干活累,但大家没有一个叫苦喊累的,大伙心里都揣着未来大沙洼的美丽图景。

“每到下雨天,别人往家跑,林场人都是抄起工具、扛起树苗就往外跑,只为多种一棵树,多活一棵树。”老林场人丁元生对当年的情景也记忆犹新,再回忆起时声音还有些哽咽。他说,今天看起来很简单的事情在那个年代却是千难万难,“筑的土台矮了,汛期一到,海水水又高就给淹了,筑得太高淡水又引不进来,当时的技术员提出先种草固沙,再植树的开创性做法,事实证明这是一条成功之路。”

就这样,一点点总结,一点点实践,一点点改变。为了让参观者更真切地感受到那一代老林场人的精神,场馆还专门设置了一个展柜,里面陈列的是当时植树造林用到的工具:在没有任何现代化机械和设备的情况下,那代林场人就是靠着手抬、肩扛,创造了一个绿色的奇迹。

整整两年时间,日照县领导和机关干部科学安排工作,分期分批参加植树造林,共同将描绘的蓝图一步步变成现实。正如场馆那组重现当年奋斗情境的浮雕,让当年林场建设时,机关干部带头干,人民群众跟上干,连队进驻帮忙干的奋斗场景跃然眼前。

在日照海滨国家森林公园艰苦创业展馆,一处高度还原林场20世纪70年代老办公场的区域是每次参观时,“人气”最高的场所。

还原的林场第一任厂长赵明稳的办公室和宿舍中,有厨房、会议桌、写字台,还有床。当时,吃饭,睡觉,开会,都在这一间屋子里。而睡觉的床,竟是用两块门板随意搭起来的。行走在场馆内,仿佛在寻着前人走过的路,回顾他们是如何一步一步,把荒滩洼地变成万亩森林。

经过反复实践,大沙洼林场总结出“沙滩育草、台田整地、松槐(棉槐)混交”的造林经验。在取得松槐造林成功的基础上,大沙洼林场又相继引进了池杉、欧美杨等优质速生树种,还种植了10余公顷的苹果园,从乔木到灌木,从大树到花草、从陆地到沟渠进行了全方位探索,打造立体式林业。

习近平总书记曾说过,奋斗是长期的,前人栽树后人乘凉,伟大事业需要几代人,十几代人,几十代人持续奋斗。

虽然树种活了,但五六十年代的日照县几乎每年春天都要发文,发动群众与松毛虫作斗争。当时,林场人张天印发明出了灰喜鹊驯养防虫方法:由人吹着哨或打着小旗,把灰喜鹊领到林子里吃松毛虫。

经灰喜鹊防治的林子,松毛虫虫口密度大幅下降,能达到有虫不成灾的效果,灰喜鹊驯养防虫的创新做法,曾作为典型在全国推广。1982年4月5日的人民日报上,一篇《访“灰喜鹊”》从侧面将林业人员孜孜不倦扎根一线的情境进行了展现,北京科教电影制片厂还为此拍摄了电影《灰喜鹊》,灰喜鹊如今也成了日照市的市鸟。

1970年,在建了长达6公里的防潮堤后,大沙洼林场的面积扩大至780公顷。1973年,林场工作人员丁原生去南京学习归来,带回26棵水杉苗,栽在场部后的菜园边上。

水杉是白垩纪树种,地质学家曾断定其早已灭绝。1941年我国湖北发现了生长繁茂的活株,被称为植物的“活化石”。这一树种根系发达,具有耐贫瘠,耐水湿能力强的生长特性,且树姿优美,在大沙洼林场长势喜人。水杉在全国沿海都有种植,但成片规模这么大的水杉林,惟独日照有。

1976年,全国六省市林业会议现场参观大沙洼林场。当时,林场的植树造林已经有10几个年头,面积发展到七八千亩,黑松已经一米多高,刺槐可达五六米高。1978年3月,大沙洼林场在全省农林牧场圃会议上介绍了“选育刺槐良种,实行科学营林”的经验。

随着海防林的逐步生长,植株蒸腾作用显现,大沙洼的地下水位进一步下降,到后来,水位高的问题已经得到了彻底解决。而且,植株增多,落叶腐烂,变成有机质,森林改良土壤作用也越来越明显,加上海防林防风固沙、阻挡海雾的作用,大沙洼西边农田的亩产从百十斤变成1000多斤。

讲解员马先倩介绍,当时的技术人员张天印都没想到能有如此成绩,直接在与家人的信件中感慨,“原来预想大沙洼的树能长到檩条长、茶壶粗,没想到大的都有半米粗了,这比当初设想的要神奇!”

“那时候条件很艰苦,大沙洼林场建成后,头等大事是把树栽活。我父亲和我母亲二人每天要栽种2万棵树苗。为了完成任务,挖下一个坑就要立刻把树苗栽下去……”当年林场人之一刘立贞老人的儿子刘军叙述父亲当年的经历时不禁感慨,“父亲以林为家,从小就教育我们要以公家事为主,没有克服不了的困难,再难想想办法就过去了。”

在各级党组织的带领下,第一代林场人历经十年拓荒探索,砥砺前行,第二代、第三代林场人直面困难,总结经验。一代代林场人奋斗不息、接力不止,继承和弘扬艰苦奋斗的优良传统,在“大沙洼”这片昔日的不毛之地,筑起了万亩森林屏障。而当年那份百折不挠的精神,也驱使着一代又一代日照人顽强向上,在各自领域奋勇争先。

涅槃重生,使命永恒

展馆中,专门设置了一处生态展厅,跟随讲解员的介绍了解到,大沙洼造林后,风力减弱41.3%-61%,寸草不生的沙荒变成了粮田,农业稳产增收。这条绵延38.8公里的生态屏障使日照远离了风沙尘埃,也为城市平添了一道绿色的风景。

1978年12月,党的十一届三中全会召开,作出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。林场人敏锐地意识到,仅靠财政拨款,难以适应形势的需要,更跟不上改革的步伐,发展举步维艰。

为了让职工能够吃上饭,在做好林业发展的同时,林场人先后种过果园、养过猪、育过虾苗、种过蘑菇、甚至做过沙发,只要当前能想到的产业,大家靠海靠林几乎都做了个遍!一点点的摸索,一步步的探索,为的就是找到一条适合林场生存发展的路子。

“试了很多产业都不理想,但多少职工和家庭等着吃饭呀,我们开了多少次会,最终决定发展旅游业!”大沙洼林场第五任厂长魏守信介绍。

1994年8月3日,日照海滨国家森林公园正式挂牌营业,公园林海宾馆和海水浴场同时开业。如今的海水浴场配备了热水冲洗房,瞭望台,救生艇等先进设备,但在当时,冲洗房都是用彩色玻璃钢搭建成的简易板房,设施都很落后。

这是一次伟大的林海结合的尝试,是林场人对这万亩林场,千顷金沙滩的交代。林场人也第一次有了自己的旅游产业收入,宝贵的4万元。

有了旅游收入,让林场人开拓了视野,坚定了开发森林旅游的信心和决心。为了加快发展森林旅游业,林场积极开展招商引资,但当时没有淡水、电力不足、道路泥泞狭窄,太过落后的基础设施让投资商望而却步。1997年5月,林场终于争取到一位台湾商人来林场投资200万元,配套建设了部分旅游服务设施。然而,第二年夏天发生的“8.19”风暴潮,把台商建成的大部分设施毁坏,台商无奈放弃了投资。

“艰难困苦,玉汝于成”。1999年2月6日,日照市东港区政府以一号文件的形式印发了《关于加快鲁南海滨国家森林公园开发建设的决定》,这一文件的落地是市委市政府科学决策,实事求是的生动写照,为林场日后大刀阔斧,锐意改革提供了依据和保障。

有了政策和文件的支持,一时间,大沙洼林场迅速成为国内外客商的投资热土。截至2003年底,已完成投资开发项目31个,投资总额1.55亿元。森林公园如今的管委办公大楼、职工宿舍、游客中心等基础设施,都是在那一时期修建完成的。

革命创新的风帆一旦张起,就会以更加优美的姿态去搏击风浪,也必将谱写出更壮丽辉煌的篇章。从“绿色森林”,到“绿色银行”,从最初的不知所措,到现在的“森林+旅游”的全产业链综合发展。森林公园的沧桑巨变充分说明,绿水青山就是金山银山,良好生态本身就蕴含着无穷价值。

漫步展览馆内,不仅能够感受到老一辈林场人筚路蓝缕的精神气概,还有新时代接班人的创新理念。正如市委党史研究院(市地方史志研究院)院长尹德满所说:“大沙洼林场的那一群人、那几代人,于生活、于事业、于信念的取与舍、进与退,迷茫与坚定的跋涉轨迹,就是他们对生态价值的认识和守护。”

2000年以来,森林公园坚持开发与保护并重,林场植被景观质量逐年提高,为人们创造了优美的旅游观光和休闲度假环境,达到“三季有花、四季常青、鸟语花香”,林场的发展和经济增长,实现了“以林促游、以游养林”两个体系的协调发展。2017年4月,市委、市政府决定把大沙洼林场划转到日照市土地储备开发集团,加快林区经济转型,有效激发了市场经济活力。

“日照海滨国家森林公园内有360余种树木,240余种鸟类,近百种花卉……”这是来自芬兰卡利比高中和日照实验高中的师生正在参观生态科普之窗,听取生态文化、森林科普等方面的讲解。他们感慨,如此人间氧吧让人恨不得把家安在这里。

如今,在党的领导下,林场人深刻把握文化旅游融合发展趋势,深入研究自身特色优势,在大开放中拓展新视野、在大市场中发掘新天地,以开放的胸怀博采众长,进一步增强合作意识,推动文化旅游高质量融合发展。新增大马戏、森林小屋、游览观光车等12个特色旅游项目,立体沙雕、立体沙画、“多彩海滨森林、浪漫夏日风情”旅游节、“首届绿色山东生态文化论坛”等一系列闪耀着文化底蕴的旅游产品。

伴随着阳光海岸绿道、两城湿地公园的投建与开放,森林公园不再是单一的旅游项目,而是将山海相连的生态优势扩大延伸。

2020年7月1日,森林公园管理体制划转日照山海天旅游度假区并免费对外开放,开发“旅游+”精品项目,不断丰富康养、演艺、研学和运动等特色旅游产品,提高旅游接待服务质量,努力打造全国著名、世界知名的旅游目的地。

海天一色,林海相映,太阳从树叶间洒下班驳光影。市民和游客徜徉在林阴路下,观海,听涛,休闲,漫步……

永葆初心、勇担使命,新征程上再出发。整个展馆中,最让人震撼的莫过于一组森林公园的新旧面貌对比图,通过这一幅幅照片,能够使我们深刻感受到60多年林场人艰苦创业给森林公园带来的发展巨变。

人人尽责,久久为功。整个展馆要传达的,其实并不仅仅是对那一代林场人精神的概括,更像是一种印刻在共产党员骨子里的党性:只要坚持就一定能在全面建设社会主义现代化国家新征程上,迈出高质量发展的坚实步伐,共同绘就美丽中国新画卷!

徜徉在日照海滨国家森林公园,一路大海、林海、花海相伴,这是大沙洼林场人60多年智慧与汗水的结晶。去与留的坚守,新与老的传承,舍与得的抉择,林场人的故事与情怀令人感动。

其实,这座看起来是绿色的森林海洋,其背后的精神却是红色的,是共产党人用不屈的精神筑起的一座座绿色丰碑。从无到有、从弱到强,森林公园的创业历程镌刻着:在党的领导下,林场人“艰苦创业、为民造福、改革创新、敢为人先”的精神影响着一代又一代后人。

时序轮替,森林公园仅仅是改革大潮中的一朵浪花,但它折射的,却是整个改革事业的波澜壮阔。面对未来,让我们以信仰为支点,牢记党和人民的嘱托,用奋进之笔绘就更加宏伟壮丽的改革画卷,为加快建设现代化海滨城市而努力奋斗。

(统筹/策划 中共日照市委党史研究院(日照市地方史志研究院)课题组 执笔 尹德满 王文杰 邱立玲 许静 蒋月阳 苏秀秀)

|